点击关注我们

一

执行时效制度的法律定位与适用规则根据《中华人民共和国民事诉讼法》第250条规定,申请执行期间为二年,适用诉讼时效中止、中断的规定。该制度设计具有以下核心特征:

1.时效起算规则

分期履行情形:以最后一期履行期限届满日为起算点

确定履行期情形:以履行期间届满日为基准

未定期限情形:自法律文书生效之日起算

2. 法院审查原则

根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第20条规定,执行法院不得主动审查执行时效,仅在义务人提出时效抗辩时方启动审查程序。这一规则与诉讼时效的"不告不理"原则保持内在一致性。

二

时效中断的认定标准及实务操作依据民法典第195条关于诉讼时效中断的规定,债权人主张权利的行为即可产生时效中断效力,具体包括:

1. 有效中断方式

书面催告(催款函、律师函等)

电子数据催收(短信、邮件、即时通讯记录)

口头主张(需有录音或第三方见证)

部分履行请求

达成还款协议

2. 证据留存要点

建议债权人采取"双轨制"留证:

书面材料:通过邮政EMS寄送催收文件,保存寄送凭证及签收回执

电子证据:对通讯记录进行公证保全

视听资料:录音录像需保持内容完整连贯

三

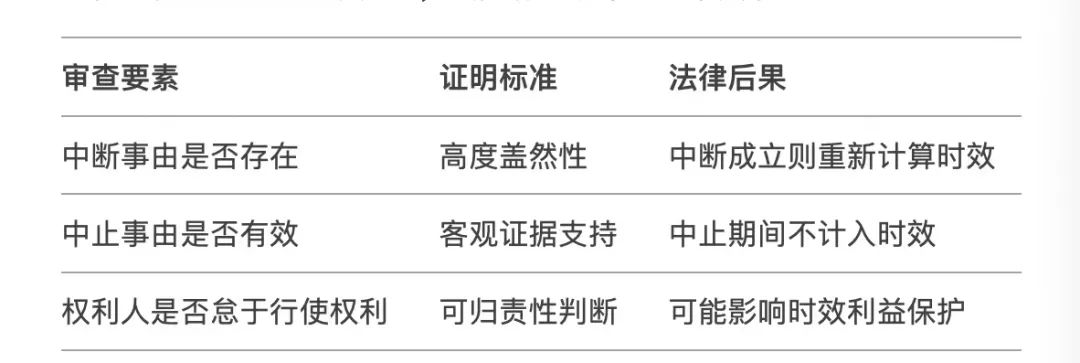

执行时效抗辩的司法审查要点当被执行人提出时效抗辩时,法院将重点审查以下要素:

四

特别注意事项

1. 最长权利保护期:自执行依据生效之日起超过二十年申请执行的,人民法院不予受理(民法典第188条)

2. 特殊主体规则:针对未成年人、被宣告失踪人等特殊主体,需注意时效中止的特殊规定

3. 执行和解效力:达成执行和解协议将产生时效中断效力,重新计算二年期间

实务建议

1. 建立定期催收机制,建议每6个月实施一次有效催收

3. 申请执行时同步提交时效延续的完整证据链

3. 申请执行时同步提交时效延续的完整证据链

4. 注意执行时效与诉讼时效的衔接适用问题

结语

执行时效制度本质上是对权利行使的合理限制,而非权利消灭事由。债权人通过规范的权利主张行为,完全可以在法律框架内实现长期的权利保护。建议法律从业者在处理执行案件时,既要准确理解时效制度的规范目的,更要注重证据意识的培养和留证机制的完善。